Se il toro è un mistero, niente è più misterioso della prima corrida.

Dirla esperienza estetica è poco. Paragonarla all’amore venereo è retorico. Arte e cerimonia, rito e mito, la corrida chiama immediatamente a una partecipazione sensoriale completa che implica, in qualunque modo esso accada, un sovvertimento delle attese. Delusione o stravolgimento. Disgusto o follia. Impressione di una possibile catarsi o disinteresse. Difficilmente esistono mezze misure. Ma esistono anche le mezze misure. La prima volta, tutto può accadere.

Fatto sta che quando osservo amici o conoscenti alla loro prima corrida, provo sempre una specie di mostruosa curiosità mista a invidia. Perché sono curioso di seguire le loro reazioni nell’entrare in un mondo di odori e puzza, colori e bianco e nero, morte e rinascita, vittoria e fallimento, un mondo davvero lontano da quello a cui ci sta abituando la globalizzazione che tutto annacqua e tutto sopisce. E provo vera invidia senza gelosia per l’emozione, la sorpresa e l’ignoranza, l’incoscienza, l’ingenuità, e tutto quel vuoto che può solo essere riempito, quel vuoto divino in cui ogni cosa trova o non trova il suo posto. Mentre, al tempo stesso, ogni più piccolo particolare è lì pronto a ribaltare certezze e sradicare dogmi.

Mi è capitato poche settimane fa di vedere l’emozione che trasformava e sovvertiva un mondo intero. Lo vedevo con rapimento negli occhi estatici di un trentenne romano-veneziano capace immediatamente di cogliere i passaggi decisivi della sua prima corrida, una corrida per me noiosissima. E mi capita spesso mentre leggo cronache e cronachette di godere nel partecipare a un’emozione travolgente e del tutto unica. Come quella – sublime – di Emilio Cecchi in Messico nei primi anni Trenta

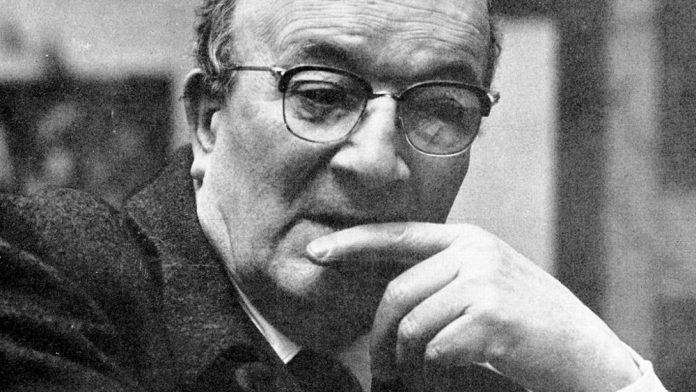

Cecchi fu il classico intellettuale italiano del primo Novecento. Di sovrumano eclettismo, capace di spaziare dalla letteratura all’arte di ogni epoca, fiorentino del 1884, era cresciuto in scuole che oggi ai genitori che criticano ogni insegnante per la mole dei compiti assegnata ai sacri figliuoli sembrerebbero campi di concentramento e che in effetti erano campi dove s’insegnava la libertà. Con la libertà di pensiero e di critica che gli consentiva la competenza, Cecchi nel 1930 partì per Berkley dove fu invitato a insegnare Cultura italiana come visiting professor. L’idea di esplorare la California e il Messico nel tempo libero dal lavoro fu scontata. Gli articoli inviati al Corriere della Sera apparvero poi in uno dei suoi libri di viaggio: Messico, Adelphi, pp. 177, euro 12.

Hollywood, Buster Keaton, indiani d’America e cowboys non sono che il preludio all’arrivo a Città del Messico, dove tutto sembra girare a vuoto tranne il giorno dei tori. “Di tutte le età e tutti i modelli, le macchine corrono verso la “passeggiata della Riforma” cariche fin sui parafanghi. Hanno fatto il miracolo cartelloni che dicono: Alle tre e mezza, 6 tori di prima classe, del pregiato allevamento Miura, saranno giostrati a morte dai matadores messicani Heriberto, Balderas e Liceaga”. Cecchi segue la folla, s’incolonna, entra in quello che chiama Anfiteatro dei Tori zeppo di ventimila anime e segue l’ingresso degli alguaciles nell’arena e già capisci la potenza dell’esperienza estetica. “La banda militare attacca una spavalda marcetta. Le note degli ottoni stracciano un’aria sorda. Un nunzio equestre traversa a galoppo l’arena in un vortice di piume nere e seta nera. È un’apparizione del tempo dei conquistatori, un vero fantasma”.

Ma Cecchi non vuole descrivere nulla. Sa che di corrida tutti già hanno i rudimenti e tutti ne hanno letto qualche descrizione. Altri tempi, certo. “C’è la tauromachia di Goya. Ci sono i bestiari del de Montherlant. The Plumed Serpent del Lawrence. C’è Hemingway. Niente paura che io voglia mettermi a raccontare la corrida. Appena qualche noterella”.

E che noterelle. “Quasi tutte le raffigurazioni taurine sono poco convincenti” constata Cecchi ammirando i tori spagnoli, la “razza più bellicosa”. E qui c’è tutto il genio del critico che sa passare dalle altezze più note all’Accademia alla quotidianità che atterrisce generalmente lo studioso. Solo l’arte cretese – dice – ha saputo restituire la maestà del toro de lidia. Ma quasi pari a quell’arte troviamo “i coccetti messicani da un soldo”. Qui “con inconscia maestria, gli autori di queste piccole terracotte rendono i più tipici segni del mostro, nell’altezza torreggiante della spalla, nell’enorme annodatura del collo e nella vispa mossa del capo”.

Il resto è la lidia vera e propria di cui Cecchi è conscio di non cogliere le profondità. “Certamente mi sfuggirono finezze e intrecci dell’esecuzione che entusiasmavano i miei vicini. Come ogni altra arte, anche questa ha i suoi misteri. Ma confesserò di non aver provato pietà o ribrezzo. Ci sono giochi di borsa, trattati politici e biglietti d’amore più crudeli di qualsiasi tauromachia”. Mentre cerca di seguire i “tre mattatori” giovanissimi. Mentre osserva i cavalli che perdono stoppa dal ventre “come un divano massacrato dagli sgomberatori”. Mentre ascolta il pubblico che chiede ai giovani di ritardare il momento della morte. Mentre si lascia portare da tutto quel che è la sua prima corrida, Cecchi finisce per restare intrappolato in una morte sublime, di quelle che noi aficionados conosciamo bene tanto che a volte non riusciamo più a commuoverci nonostante la loro immensa forza animale.

“Una morte solenne toccò a un gran toro che si era avuta nel collo la spada fino all’elsa. Senza un muggito, e come ignaro della strage, prese a camminare intorno al circo. Andava lentissimo, maestoso, con il ferro infitto. E il torero e gli aiuti lo seguivano a qualche passo, quasi imbarazzati, con vergogna. Il toro non mostrava di temerli o fuggirli: non li curava più, li aveva ridotti all’assurdo, li aveva scancellati dalla sua presenza, ed era rimasto solo. Giganteggiava nell’arena; e levando il muso pareva fiutasse un vento di libertà dalle praterie lontane. Anche il volgo sentì un’aura di poesia, e assisteva in silenzio pauroso al passaggio della funebre processione”.

Li aveva ridotti all’assurdo. Era rimasto solo. Pareva fiutasse un vento di libertà dalle praterie lontane.

E anche il volgo sentì un’aura di poesia.