Periodicamente una diatriba mai sopita si ridesta, spesso con contorni discutibili se non farseschi, tra quanti a vario titolo si occupano di tauromachia – in verità anche tra chi non se ne occupa affatto ma non disdegna, all’occorrenza, di cavalcare l’occasione – ovvero quanto la corrida possa considerarsi patrimonio culturale della destra, come rivendicato tra le fila più bellicose di appassionati appartenenti a tale sentire, sempre solleciti nell’innalzare lo stendardo patriottico della fiesta nacional o quanto, piuttosto, sia più giusto considerarla una pratica estranea a qualsiasi etichettatura politica. Non manca per contro chi, in nome della natura popolare e interclassista propria del mondo taurino, corroborata da una ricca e puntuale aneddotica rivoluzionaria, seppur più timidamente espressa, non rinuncia a identificarla come espressione della sinistra.

Affrontare un argomento del genere in modo il più possibile oggettivo comporta naturalmente il far piazza pulita di tutte le indecorose strumentalizzazioni con cui per ragioni di interesse economico o elettorale viene senza scrupolo alcuno riportato alla ribalta ma non solo, occorre per un momento occuparsi esclusivamente del rito, dimenticarsi di chi frequenta con passione le arene – niente più della corrida viene vissuto come proiezione di sé, un sé più intimo e profondo di quello rappresentato dal parteciparvi con la foto ben riposta nel portafoglio di Ernesto Guevara alla barrera – accantonare infine gli argomenti di chi, a vario titolo, grazie alle corride si guadagna da vivere.

Fatto questo e concentrandosi esclusivamente su quello che avviene in quel delimitato e antico spazio circolare non resta che una conclusione: la corrida non solo è di destra ma è profondamente fascista.

In un tempo e in una società in cui la morte viene celata e estromessa dal discorso pubblico quasi fosse un grossolano errore meritorio unicamente di disapprovazione verso quanti, in attesa di

abolizione, si ostinano a imbattervisi, ecco che per riscoprirla in quanto valore non ci si può esentare dal rivolgersi alla truculenta iconografia del ventennio, a quella mistica e a quella ideologia declinata all’infinito che la innalza non a sacrificio in nome di un ideale concreto o astratto che sia, così come altre cento parrocchie diverse ci hanno abituato, ma in quanto valore in sé.

Inni, canzoni, giuramenti, motti, labari e bandiere, un armamentario grondante sangue concorre a celebrare come mai prima l’estetica del cercar la bella morte che solo nella capitolazione ultima assumerà contorni nichilisti. La morte, indifferentemente data o ricevuta ma sempre affrontata e corteggiata con orgogliosa tracotanza, è l’unico viatico per assurgere a una dimensione eroica. “Quando la morte non viene considerata un mezzo per ottenere qualcos’altro bensì un valore in sé, allora abbiamo il germe del fascismo e dovremo chiamare fascismo ciò che si fa agente di questa promozione”, così si esprimeva Umberto Eco indicando nel culto della morte l’autentica mistica fascista.

La vastissima letteratura sull’argomento lascia pochi dubbi, non si tratta qui di giocare a chiedersi se sia nato prima il toro o il fascio littorio e altrettanto ridicolo sarebbe pensare che tal genere di culto non abbia precedenti ben più primitivi e nobili di quanto, spesso in forma di operetta, sia stato espresso dai fascismi europei del ‘900. Credo tuttavia che negare un parallelismo tra quanto accennato e quel che ogni sera, in forma efficacemente stilizzata, va in scena in una Plaza de Toros sia, al netto di ogni resistenza morale, disonesto.

In fondo, non si riassume tutto in quel geniale, oscuro, paradossale proclama falangista che è Viva la Muerte?

Jean Cau nel formidabile libro Toro, 1961, arriva, pur con la robusta dose di ironia che percorre tutto il testo, a porsi una domanda folgorante: “E se tutta la bellezza del mondo fosse fascista?” ovvero: se ogni espressione artistica, plasmata attraverso forma ed estetica, altro non fosse che la riflessione solitaria dell’artista di fronte alla morte? Ma sicuramente Jean Cau voleva prenderci in giro.

Sacrificio e superamento di sé diventano passaggi obbligati perché, a essere brutalmente onesti, c’è da chiedersi: cosa rimarrebbe della corrida se la sfida venisse privata del rischio supremo? Vero è che in Portogallo, con una pratica taurina comunque non priva di temerità, ci viene mostrato che il toro può anche essere solo simbolicamente portato all’inerzia ma come accoglieremmo un torero protetto fino all’invulnerabilità? Rimarrebbe certamente la componente ludica ma completamente spogliata dell’elemento eroico.

Intendiamoci, probabilmente nessun torero, pur disposto a mettere in conto l’esito fatale, scende nell’arena anelando la propria morte ma anche il più pavido, il più ingannevole dei matadores contribuisce comunque alla condizione ideale, letteraria, affinché tale codice sia sempre perseguito e rinnovato. “El auténtico guerrero sabe que solo tiene una opciòn, ganar o morir en el intento. Lo contemplo como algo natural (…)”. Le parole di Iván Fandiño, uomo né pavido né ingannevole, per quanto discutibili, sono un tenue lenitivo per chi l’ha amato e pianto.

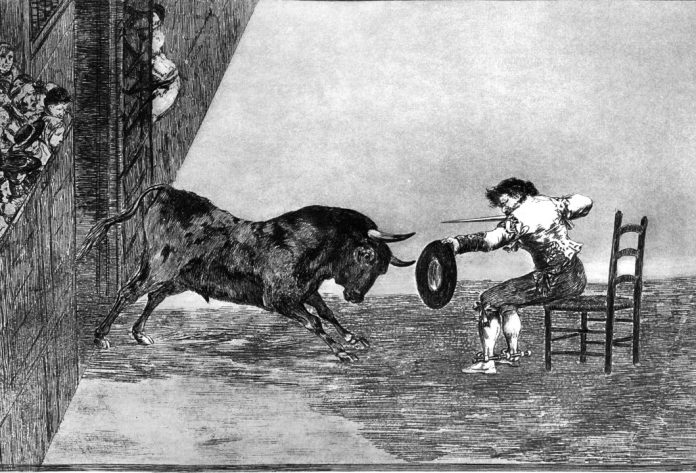

Se associamo a quanto finora accennato altri temi ricorrenti, non minori e fortemente caratterizzanti, il quadro si delinea eloquente: il porsi dell’individuo come fautore dell’ordine di fronte alla natura fino ad assoggettarla pur esaltandone le caratteristiche; la conquista della virilità, anelata passo passo e culminante nel momento della verità, là dove il superamento della paura avviene offrendo il proprio corpo al pericolo; il riconoscimento incondizionato dell’autorità e della struttura gerarchica; l’accudimento quasi maniacale della tradizione, del gesto che si fa maniera; il riconoscimento e il mantenimento di valori anche desueti quali l’antica nobiltà dell’uomo a cavallo o l’autorevolezza degli algozini; la proposta di un modello maschile portatore di integrità, alterità e compostezza tanto nelle peculiarità morali quanto in quelle fisiche; sotto l’aura del più decadente romanticismo tutto, o molto, sembra concorrere alla realizzazione di un affresco ideale abbastanza preciso, perché se è vero che, esattamente come una pennellata di Picasso, una veronica ben eseguita non può considerarsi né di destra né di sinistra è altrettanto vero che cento pennellate fanno Guernica.

È possibile che queste riflessioni possano essere facilmente messe in discussione, e ne sarei lieto, anche solo con un’analisi storica più approfondita, la conclusione cui mi ripromettevo di giungere, aldilà di ogni equivoco, è in realtà più semplice e meno urticante di quel che appare: se esiste una cultura di destra – e non solo esiste, alta e bassa, ma il numero dei suoi rappresentanti è talmente vasto che un elenco esaustivo sarebbe impensabile, include idee e sentimenti di una destra antifascista, antirazzista, europeista e patriottica nel senso più nobile del termine così come ai suoi estremi margini annovera tra le fila nostalgici, teorici dell’eversione nera, frange dell’anarchismo individualista – non è così scandaloso che quanti vi si riconoscono rivendichino a pieno titolo la tauromachia come pratica appartenente a quel Pantheon di nomi e correnti che ne determinano i confini.

Resta comunque, se qualcuno ne sentisse il bisogno, una via d’uscita che ogni aficionado dovrebbe già ben conoscere: frequentare l’arena vuol dire innanzitutto spogliarsi di ogni pregiudizio in nome dell’abbandono all’esperienza catartica, emozionale, estetica e profondamente enigmatica che la toreria offre. Negarsi il piacere di perdersi tra le pagine di Celine o Pavese, nei dipinti di Sironi o Guttuso in nome di un presunto sapere ideologico, dottrinale, che non contempli il dubbio o l’esistenza dell’altro è quanto di più lontano ci sia da quello sguardo libero che la complessità della tauromachia pretende.