L’ultima illustrazione fra le quindici che attraversano Il grido di Pan è dedicata a quel momento in cui toro e torero si uniscono in una figura unica su cui spesso sono tornato nelle mie riflessioni tauromachiche. Ossia la figura che ai miei occhi rappresenta perfettamente la fantasia umana dell’unione con l’animale: il Minotauro. Ho avuto molto bisogno della mano di Giovanni Battista Porzio per compiere il percorso raccontato da questo libro, un percorso apparentemente complesso e in realtà semplice di quella semplicità con cui gli esseri umani smettono facilmente di fare i conti. “Ah finalmente i disegni!” mi ha detto qualche amico prendendomi in giro. Ma in parte aveva ragione. Perché non i disegni? Perché non illustrare un libro soprattutto quando si deve parlare di quella parola di cui a volte è bene mettere in crisi la chiarezza e la capacità definitoria? Quella parola che ci manca quando viviamo l’estasi dell’arte, l’estasi di una faena che ci fa tremare le gambe, l’estasi di un capolavoro in cui l’umano si abbandona per un attimo davvero alla sua animalità. Perché noi siamo animali. E tuttavia ce ne dimentichiamo. E dimenticandocelo, ormai, ci siamo abituati a trattare gli animali come fossero esseri dotati della facoltà che ci distingue invece da essi, ovvero il logos, parola e pensiero.

Era una donna di circa trentacinque anni, lavorava in teatro e in televisione, aveva occhi brillanti e gentili, mi salutava sempre con affetto e trovava ogni volta le parole giuste per dire le sue novità e per chiedermi le mie.

L’ultima volta che ci siamo parlati, ero appena tornato a casa dopo qualche tempo e non dovevo avere un bell’aspetto.

“Come stai? Che succede?” mi ha chiesto subito lei.

“Sono stati tempi duri. È morta mia mamma” le ho detto.

Allora lei mi ha guardato stupita, poi un velo le è sceso sugli occhi e con l’aria di chi può sentire il dolore altrui non solo per la naturale empatia ma anche per quel che ha vissuto sulla sua pelle, ha commentato: “Ti capisco. Pochi giorni fa è morto il mio cane”.

Così si apre il libro. È una delle tre scenette di animalismo antropomorfizzante che aprono le tre parti del libro, ogni volta poi chiuse da altrettante scenette in cui invece compare un animale a risolvere il percorso in senso inverso. Il libro tuttavia è principalmente dedicato al confronto con la parola oscura dei sapienti antichi, quei tre mostri di oscurità con cui a scuola finiamo per combattere aspramente: Eraclito, Parmenide e Empedocle. L’esperienza che ne facciamo da ragazzini è drammatica. Leggiamo versi oracolari eppoi ci troviamo di fronte a spiegazioni che credono di dissipare dubbi e in effetti finiscono soltanto per riportarci a una freddezza schematica assolutamente sterile, peraltro assente nei versi che avevamo letto. Perché tanta discrepanza fra la parola dei sapienti (detti Presocratici come se tutti coloro che vennero prima di Socrate fossero parte di una banda) e le spiegazioni dei manuali? Ecco la domanda fondamentale di questo libro. Una domanda a cui possiamo rispondere soltanto in quanto animali mortali.

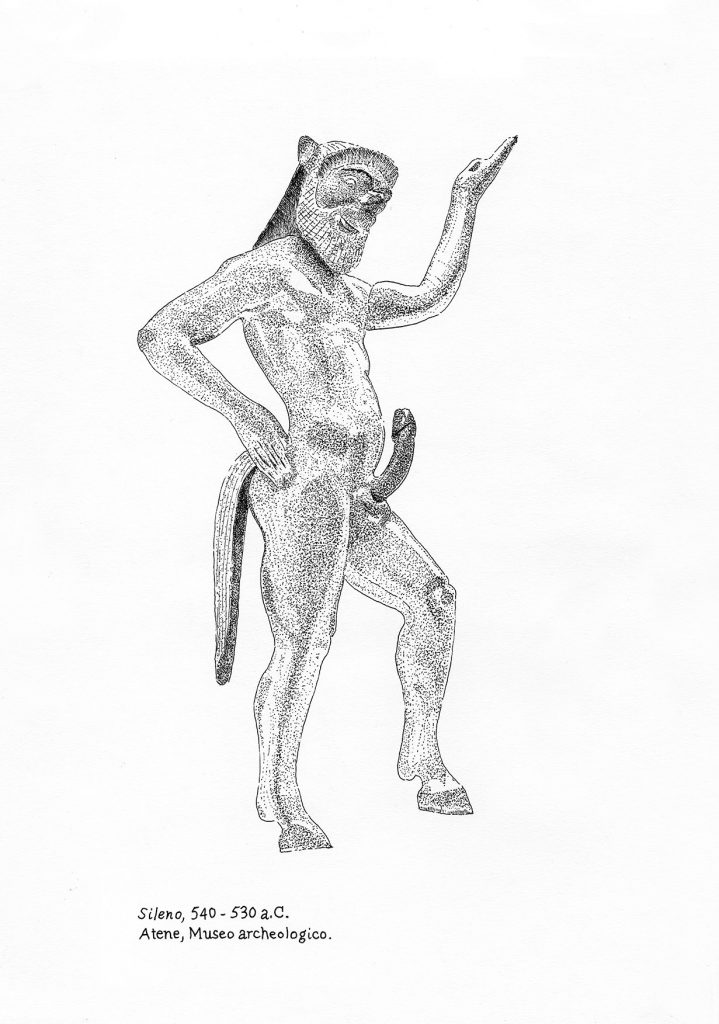

Ecco qui un antico Minotauro. Danzante come la sorellastra Arianna, danzante come ce lo ha raccontato Dürrenmatt in una ballata sublime su cui ho ragionato a lungo. Cosa ci dice la figura del Minotauro se non che, sì, siamo diversi dagli animali, ma che questa differenza possiamo apprezzarla fino in fondo solo se teniamo conto di ciò che invece agli animali ci accomuna, ossia la mortalità? Oggi viviamo tempi in cui la morte è rimossa, nascosta, obliata. Un tema di cui molto spesso si parla su queste pagine. Perché certo è nella follia di immortalità che si annida una certa drammatica deriva. Proprio quella follia che gli antichi spingevano a guardare con orrore, consapevoli che la vita si svolge in un cerchio, non su una linea retta proiettata dal passato verso il futuro, ovvero in quel ciclo di nascite e morti che è il retroterra evidente di ogni considerazione che i sapienti fornirono attraverso la loro parola oscura.

Unirsi all’animale che è in noi, dunque portare il logos alle sue estreme conseguenze, ossia fino a renderlo muto, proprio come si affannano da sempre a fare gli scrittori, da Omero a Hemingway. Ho chiamato in causa il vecchio Hem, ebbene sì, lui, la sua teoria dell’iceberg e la sua passione taurina. Perché la tauromachia fornisce sempre un ottimo esempio per raccontare i nostri tempi bui, certo, ma anche il nostro sforzo umano eterno. La tauromachia è metafora di arte e di vita. E con la tauromachia ho chiuso questo libro. Perché non doveva esserci altro modo per spiegarlo. “Non è uno sport, la corrida. Né una sfida (che sia a armi pari o meno). È un rito tragico. Il più vicino alla tragedia antica. Capace di farci sentire il grido della terra. E per questo, oggi, è anche l’unica forma di arte di cui si è arrivati a chiedere – senza il timore di apparire autoritari e violentemente censori – l’abolizione”.