Domani sarà finalmente in libreria Juan Belmonte matador di tori nella sontuosa edizione di Settecolori. Al capolavoro di Manuel Chaves Nogales mi dedicai oltre dieci anni fa, fra il 2013 e il 2014, prima che una serie di tristi vicende umane ne impedì la pubblicazione. A distanza di tanto tempo, ho rivisto attentamente traduzione, introduzione e note. E sono orgoglioso della dedizione con cui Settecolori ha lavorato all’impresa. Un bellissimo inserto fotografico è stato curato da Manuel Grillo, figlio del fondatore della casa editrice, nonché promotore, assieme a Stenio Solinas, della sua rinascita. Solinas, direttore editoriale, mi ha aiutato nella revisione della traduzione. Carlos D’Ercole, altra anima della Settecolori, ha seguito ogni momento del lavoro.

Del libro, gli aficionados sanno tutto. Nel 2022, un’inchiesta della Fundación Toro de Lidia condotta fra intellettuali legati al mondo dei tori ha assegnato a Juan Belmonte matador de toros il primato nell’ideale classifica di libri taurini di tutti i tempi. E tuttavia questo primato il libro se lo è conquistato grazie soprattutto al suo carattere universale. Il fatto è che l’eccellenza dell’opera riconosciuta dagli appassionati consacra il più profondo segreto dell’arte tauromachica, un’arte che racconta, esalta e spiega una cosa innanzitutto: la vita umana. Ora, proprio questo è quel che fa il libro di Chaves Nogales. Diversamente da testi taurini iperspecialistici che illustrano regole, misure, movimenti e risultano graditi solo agli esperti, la biografia romanzata di Belmonte sa parlare a tutti coloro i quali hanno a cuore le passioni, l’arte e il rito, ossia, in una parola, la vita. Si tratta quindi di un’opera che proprio perché coglie il cuore dell’arte tauromachica, da essa finisce inesorabilmente per allontanarsi.

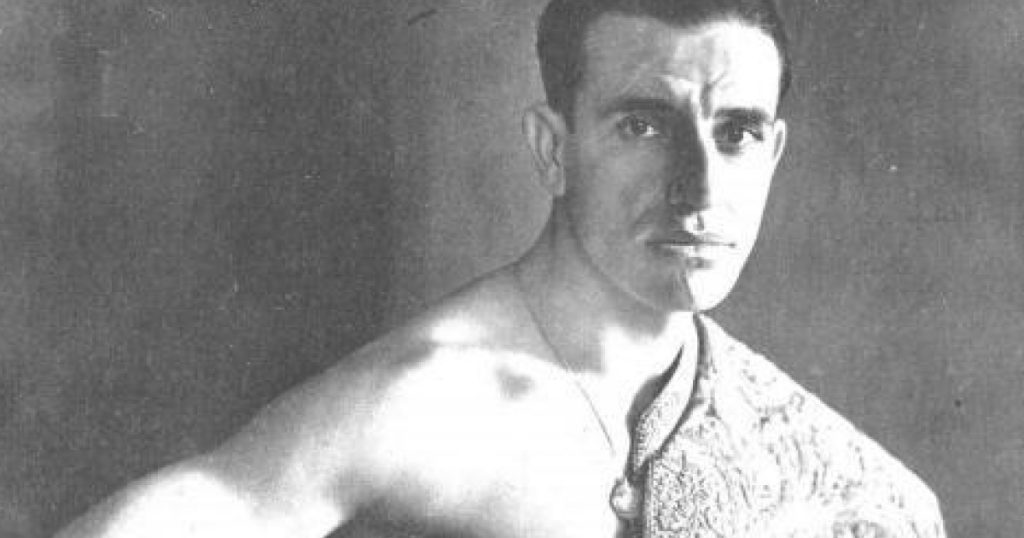

Spero davvero, quindi, che questa bellissima edizione possa riempire non soltanto le librerie degli intenditori ma anche quelle di chiunque non voglia mai smettere di ragionare sui grandi temi della sfida propria di chi si lancia ai confini della propria umanità. Riscatto dall’indigenza, corpo a corpo con le proprie fragilità, ribellione contro ogni dogma, sfida al potere, rivoluzione del gesto, esplorazione delle emozioni più estreme, fra coraggio e paura, e costante riconoscimento della propria mortalità. Seguendo la vita e le gesta di Belmonte, Manuel Chaves Nogales, grande cronista e scrittore dimenticato fino a quindici anni fa, esplora l’animo umano in un testo che uscì a puntate sul settimanale Estampa dal 29 giugno al 14 dicembre del 1935, prima di diventare un libro cult e oggi un vero e proprio classico che proprio in questi giorni, dunque, compie novant’anni di vita.

Riporto qui di seguito uno dei famosi brani con cui Chaves Nogales raccontò le prime famosissime sfide ai tori di Belmonte, negli allevamenti di bestiame da combattimento, di notte, a corpo nudo, illuminato soltanto dalla Luna, che l’autore scriveva con la maiuscola, evocando lo spirito di García Lorca.

Su commissione della combriccola, io lasciavo Triana di pomeriggio e me ne andavo verso i campi di Tablada, per verificare se c’era, negli allevamenti, del bestiame che noi potessimo toreare. Erano due o tre leghe di camminata attraverso i campi, per evitare l’incontro con le guardie, sospettose di tutti i ragazzetti che si avvicinavano al bestiame. Tornavo poi a dar conto ai miei amici sul risultato delle ricerche e, se effettivamente c’erano tori nelle recinzioni, si organizzava la spedizione. Ci riunivamo nel chiosco di bibite di San Jacinto e partivamo all’ora precisa perché la Luna ci potesse dare luce piena quando ci fossimo trovati nel recinto. C’era da passare per un sentiero pur di non imbattersi nella Guardia Civil. Non portavamo cappa né muleta, perché nel caso fossimo stati arrestati non potessero fornire una prova d’accusa. Si toreava sempre con una giacchetta, la stessa, che era di Riverito, al quale tacitamente riconoscevamo una superiorità indiscutibile. Quando arrivavamo al campo recintato, dividevamo una bestia dalle altre, quella che ci sembrava migliore, ordinariamente la più grande che trovavamo. In genere, quello che trovavamo era bestiame di mezzo sangue, tori o vacche che si portavano al macello. L’animale, separato faticosamente, non si decideva a caricare se non quando, dopo essere stato messo nell’angolo, dava due o tre giri e si accorgeva che non c’era via di fuga. Toreava per primo Riverito, che era quello che aveva più prestigio nella combriccola. Noi altri, aspettavamo pazientemente che arrivasse il nostro turno, senza che nessuno si azzardasse mai a dare un passo inopportuno. Quando Riverito finiva di toreare, allungava la giacchetta al secondo della combriccola e così, seguendo un ordine scritto, toreavano tutti, ciascuno al posto che gli corrispondeva. Le gerarchie di quella combriccola di anarchici si rispettavano religiosamente. Chi toreava meglio prendeva per primo la giacchetta; il meno abile era inesorabilmente l’ultimo a toreare. La categoria di ciascuno era riconosciuta tacitamente dagli altri e mai ci fu tra di noi maggior privilegio di quello del proprio merito, privilegio unanimemente accettato. Io cominciai dall’ultimo posto. Quando ormai tutti avevano toreato a loro piacere mi allungavano la giacchetta perché facessi quel che potevo. Naturalmente, potevo fare poco.

Una notte però avvenne un incidente che rivoluzionò le gerarchie di quella società di anarchici. Seguendo il nostro costume di toreare la bestia più grande che trovavamo, separammo dagli altri un gran toro che, invece di corricchiare cercando una via di fuga come facevano tutti quando si vedevano messi nell’angolo, ci venne incontro con sicurezza fin dal primo momento. Abituati al bestiame di mezzo sangue che non caricava se non quando si vedeva infastidito, ci sconcertò l’attacco combattivo di quel toro imponente che appena vedeva l’ombra di un piccolo torero si precipitava su di essa come un ossesso. Con quattro o cinque scatti il toro seminò il panico nella combriccola e rimase solo al centro della piccola plaza, con la testa fra le nubi, dando cornate alla Luna. I toreretti, trincerati dietro i burladeros, osavano appena chiamare la sua attenzione.

«Portalo per di là» diceva uno.

«Chiamalo da lì» suggeriva un altro

«Portalo via da qui sopra» supplicava un terzo.

Però la pura verità era che non c’era chi gli facesse «eh» chiamandolo alla carica e il toro, trionfante, era diventato il padrone della plaza.

Ha preso il potere su di noi, questo toro? Mi chiesi. Non sarà che è lui che sta combattendo noi, anziché noi lui?

Attesi alcuni secondi tremando, non so se di paura o di felicità. Non era a me che spettava sfidare la bestia. Ci fu ancora un tempo che mi parve lunghissimo in cui nessuno dei miei compagni si mosse. Il toro continuava a stare lì, al centro del crocchio formato dai piccoli toreri che si nascondevano. A pochi passi da me, in terra, stava la giacchetta con cui toreavamo, persa in una cornata. Allungai il braccio. Quando la strinsi in mano mi alzai e mi avvicinai passo passo verso l’animale. Mi vide arrivare poco a poco, misurò tranquillamente la distanza mentre grattava il terreno con gli zoccoli e in quel preciso momento si lanciò su di me con l’impeto di un uragano. Aspettai immobile e gli indicai l’uscita con la giacchetta. Si rivoltò rapidissimo, travolgendo il suolo e alzando una nube di polvere. Tornai a farlo passare. Mi ero appena rimesso in posizione che già mi veniva contro un’altra volta. Sentivo la sua mole che faceva tremare la terra mentre mi sfiorava il corpo. E così ancora una volta e un’altra volta ancora finché, uscendo da un passo strozzato, si fermò inchiodato al terreno a guardarmi, come se non comprendesse quel che capitava. Gli voltai le spalle altezzosamente e gettai la giacchetta perché toreasse chi ne avesse voglia. Come mi risuonava nelle orecchie l’ovazione che io stesso mi stavo concedendo!

A partire da quella notte non fui più l’ultimo a toreare. Quando il capo della quadriglia lasciava la giacchetta, io mi facevo avanti e la prendevo come se stessi esercitando un diritto indiscutibile. Mi ero conquistato il posto con un buon combattimento. Nessuno mise in questione la mia superiorità. Non fui mai, tuttavia, il primo della combriccola. Questa è la verità.