È tornato Don Tancredo. È tornato nella Monumental di Città del Messico pochi giorni fa. E con lui è tornato finalmente Bergamín. Finalmente, sì. Uno finisce per dimenticarsi delle parole che ha già a disposizione per dare un senso al proprio tempo. E chi meglio di Bergamín per capire qualcosa in più di quel che stiamo vivendo? Lo dico pensando soprattutto a quella categoria dello spirito che chiamò tancredismo, per via di Don Tancredo, certo. Ma andiamo con ordine. Cominciamo dall’inizio.

Negli scritti in cui la prosa prendeva il sopravvento sulla poesia, quel genio poetico che fu José Bergamín (1895-1983) era capace di prendere l’abbrivio partendo da situazioni semplici, forse ordinarie, apparentemente di poco valore, per lanciarsi in un tourbillon di considerazioni iperboliche, ai limiti del paradosso. Del resto è questa forse l’unica maniera per toccare e restituire le complessità e le contraddizioni dell’animo umano. Così, nel saggio del 1934 intitolato La statua di don Tancredo (dedicato a Ignacio Sánchez Mejías “che mi parlava con entusiasmo di queste pagine dal suo letto mortale nell’infermeria della Plaza di Manzanares”), Bergamín si appassionava a una dimenticata storia del toreo, una di quelle figure secondarie, buffe e comiche, e tuttavia capaci – secondo lui ma non solo – di sollevare il velo che nasconde gli scintillii e le opacità dello spirito.

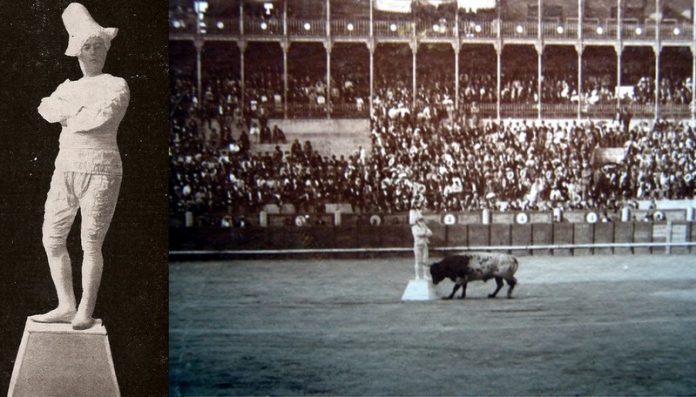

Era la storia di un valenciano di nome Tancredo López, artigiano di scarso successo, che immaginò di farsi torero, e sulla strada della sua ambizione s’inventò un numero circense di fronte al toro da combattimento. Tutto di bianco spolverato, in mezzo all’arena su un piedistallo bianco, come il marmo bianco delle statue antiche, don Tancredo, immobile come una statua, aspettava il toro che furioso veniva liberato dalle sue stalle. Poco importava il bianco, se non per gli spettatori, visto che il toro non vede colori. Quel che importava era l’immobilità, dal momento che il toro, invece, carica ciò che si muove. Immobile nonostante la vicinanza dell’animale, don Tancredo si lasciava passare le corna a pochi centimetri, corna mansuete, ché l’animale di lui non si accorgeva, se non come di una presenza d’oggetto, di statua appunto, al centro della pista. Il numero ebbe grande successo. Pare che le migliori sue esibizioni si tennero a Valencia il 19 novembre del 1899 eppoi a Madrid il 30 dicembre del 1900, il primo e il 13 gennaio del 1900 e il 13 giugno dello stesso anno, quando Tancredo López trionfò, ma al tempo stesso fu gravemente ferito, spingendo il Governatore a proibire lo spettacolo. Nel frattempo però erano state almeno cento le sue esibizioni, e il guadagno notevole. Si riciclò come torero comico, ma la grande fama era ormai esaurita. Il numero che aveva preso dal suo nome, il don Tancredo, lo avrebbe reso immortale.

Fu infatti più di tre decadi dopo che Bergamín decise di occuparsi di lui e di farne una categoria dello spirito. Il suo breve saggio è un concentrato di intelligenza. Un vero peccato che non sia stato tradotto in italiano così come accadde per La musica silenziosa del toreo, libriccino ormai introvabile che gli appassionati adorano. Bergamín inizia dalle origini, dalla scelta che, stando alla sua ricostruzione, prese Tancredo López, ossia di farsi disoccupato volontariamente, di non lavorare affatto, di essere immobile di fronte alla vita e di fronte alla morte. Di qui, l’idea con cui si propose sulla scena. Se gli animali cercano nell’immobilità, ossia fingendosi morti, una via di scampo dal pericolo, lo stesso potrà fare Tancredo, cercando un’immobilità ancor più definitiva, come solo un umano potrebbe, ossia l’immobilità della statua, immobilità che del resto sfiora l’immortalità. “L’uomo che inganna la morte e il destino, non già con la stessa apparenza della morte come sono soliti fare gli animali, bensì con la negazione della morte, con questa specie di immortalità definitiva della statua”.

Una serie di contraddizioni si apre davanti agli occhi del lettore: la volontà è volontà di non fare, e dunque lo sforzo “eroico” è quello dell’uomo che, immobilizzato dalla paura, si trasforma in statua di coraggio. Entriamo nella dimensione dello stoicismo, del senechismo spagnolo, di quel Seneca che Nietzsche definiva torero della virtù, ma che sarebbe meglio definire Don Tancredo della virtù. Nulla è meno stoico di un torero, infatti. E nulla si oppone all’arte di toreare come il tancredismo. L’arte di toreare è dinamica e luminosa. La rigidezza priva di luce del Don Tancredo ne è l’esatto contrario. Grottesco dunque che Don Tancredo nei suoi carteles si annunciasse come “statua di Pepe Illo”, visto che Pepe Illo è il paradigmatico rappresentante invece del toreare dinamico. Più che grottesco, un’eresia. Vero sepolcro imbiancato, Don Tancredo suggestiona il toro e suggestiona il pubblico perché suggestiona se stesso, si autosuggestiona.

Il saggio di Bergamín da qui in poi va soltanto letto. Entrano in scena Kierkegaard, Pascal, Sant’Agostino, don Juan Tenorio, Miguel de Mañara, Victor Hugo, Menéndez Pelayo, Lope de Vega, Calderón e soprattutto Filippo II e il suo El Escorial: “Questo sì che è tancredismo puro, il monastero di El Escorial! Il tancredismo più puro perché è il grande problema del tancredismo spagnolo risolto in pietra”. Il lettore di questa esclamazione ha già capito dove infine va a parare Bergamín, che trova nel tancredismo l’anima di Spagna, quello stato patologico dell’essere umano che cerca nell’ordine e nell’immobilità la soluzione a ogni male e che non desidera più nulla, visto che lo stoico non vuole morire ma neppure vuole vivere e vuole solo che lo suicidino; il cristiano vuole morire perché vuole vivere e infatti vive morendo; mentre Don Tancredo non vuole nulla perché vuole tutto, vuole vivere e non vivere, morire e non morire, vuole in definitiva il suo tancredismo.

È tornato Don Tancredo pochi giorni fa. Lo ha portato in pista tal Jussef, novillero messicano che si è esibito poi nel salto della garrocha. Per gli appassionati di tori è una di quelle belle notizie che sembrano entrare nell’alveo del tentativo oggi sempre più frequente (e supremamente portato avanti da Morante de la Puebla) di dare futuro alla tauromachia tenendo ben saldo il legame con il passato. Per guardare avanti si deve avere memoria. È corretto, anche filosoficamente. E credo che Bergamín sarebbe contento se chiamassimo in causa gli indovini antichi, convinti che nel futuro possono guardare solo coloro che non hanno più gli occhi fisici, sono ciechi, e conoscono innanzitutto il passato.

Però altro ancora ci mette di fronte agli occhi il Don Tancredo della Monumental. Qualcosa che ha a che fare con il toreo nella sua essenza più profonda, qualcosa dunque che ha a che fare con l’essere umano. Il Don Tancredo della Monumental, con la sua potenza circense davanti a spalti vuoti, ci dice che dobbiamo cercare Pepe Illo e il suo dinamismo luminoso se vogliamo uscire dall’immobilità a cui per necessità siamo stati consegnati. E se questo è valido per il ristretto mondo dei tori, certamente è valido e decisivo per quel mondo invece che si è consegnato all’immobilità pur di fuggire la morte.

Non è semplice retorica applicata al tempo della pandemia. Fingersi morti per evitare la morte con l’immobilità della finta immortalità propria della statua. Un pericolo umano di ogni tempo. Bergamín ne parlò per la Spagna dei suoi anni. Noi possiamo parlarne tranquillamente per l’Occidente che della morte ha fatto un tabù, sogna impossibili immortalità, lotta contro la naturale decadenza del corpo, e si è perso di fronte a ogni bivio, immobile di fronte a ogni scelta, consegnato al delirio di vivere ancora un tempo che è invece irrimediabilmente perduto.